热点资讯

- 大山: 从春晚“洋笑星”到文化使者, 一路传播中国文化

- 五月天演唱会F4再合体, 这次朱孝天的待遇, 打脸多少塑料兄弟情

- 刘雯演绎松弛感穿搭, 休闲随性又舒适, 看出潮流新趋势

- 爆款短剧剧本干货:男主角人设分类秘籍(上)

- 鹏欣资源(600490)9月26日主力资金净卖出1054.92万元

- 跨城接单返程接顺风车: 网约车司机的“补血”算盘能打成吗?

- 大众网快快帮|尚艺瑜伽被曝“闭店跑路”!退费难!大量客户被套上万元!

- 手握100万存款,这两年该买房还是存银行?曹德旺一番话说明白了_房地产市场_购房_生活

- 社区共享经济的创新实践: 从资源共享到价值共创的转变

- 泰国纸厂火灾已致至少8人死亡_大皖新闻 | 安徽网

大山: 从春晚“洋笑星”到文化使者, 一路传播中国文化

- 发布日期:2025-07-05 11:00 点击次数:201

大山曾四次登上春晚,成家喻户晓的“洋笑星”。

他金发碧眼却说着一口流利的普通话,原来是内有一颗中国心。

可没想到因为喜剧大师一番话,他了改变人生走向,成了传递文化的桥梁。

与中国的羁绊

大山出生于加拿大,在考上多伦多大学时,开始研究中国文化,还专门给自己起了个中文名“路士玮”。

在研究中国文化的过程中,厚重的文化深深吸引了他,让他爱上了这个陌生的国家。

除此之外,大山从小就听说过自己的爷爷奶奶曾经来过中国,还在河南省的一家医院里做过一段时间医生。

听着长辈对中国的向往,让他产生了渴望,想要去看一看这个地方究竟有什么魔力,能让这么多人念念不忘。

于是在大学毕业之后,大山拿到了奖学金,获得了交流生的机会。

他毅然决然的来到了北京留学,并攻读汉语言文学,感受这里的风土人情。

1989年,正在北京大学深造的大山,意外获得了一次在元旦晚会上出演小品的机会。

这个小品名叫《夜归》,他在其中扮演的是一名叫“许大山”的角色。

身为一个外国人,在小品里将普通话说的十分流畅,仅仅一晚上,大山的名字便传遍了大江南北。

无数观众开始亲切的叫他“大山”,而后他也将中文名改成了“大山”。

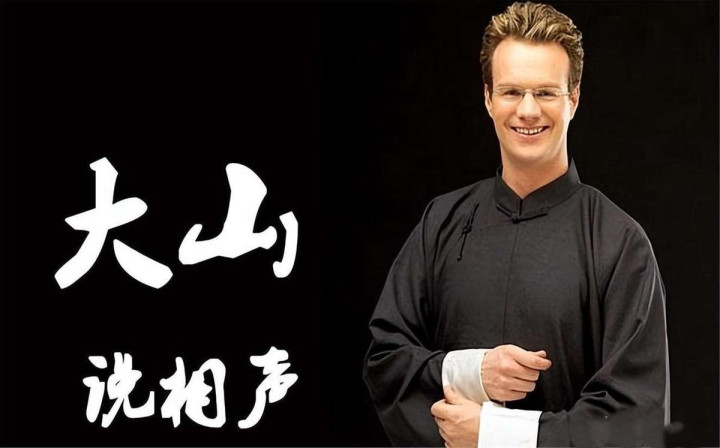

令人万万没想到的是,大山竟然还拜师姜昆,成为了其手底下第一个外国人弟子。

他开始跟着姜昆系统的学习这项传统艺术,不得不说他在语言上的天赋确实出众。

普通外国人能够说一口流利的普通话已经十分了不得了,他还敢去挑战相声,不得不说勇气可嘉。

相声讲究的是“说学逗唱”,不管哪一项对外国人来说都如同上刑。

可偏偏大山学的那叫一个如鱼得水,还跟师傅姜昆一起登上了元旦晚会,给大家表演了一段群口相声。

他不单单说相声,他还跟其他相声大家一起创作相声剧本。

很难让人不怀疑,大山是不是生错了地方。

大山在相声这条道路上也是越走越远,先后四次登上央视春晚的舞台,给大家带去无数的欢声笑语。

这也从另一个方面证明,当初姜昆顶着巨大压力收徒还真是没收错。

当然,大山在学习相声的过程中,也认识了许多相声界的前辈,其中就包括了冯巩。

可没想到对方的一句话,让他瞬间豁然开朗。

受冯巩点拨

大山登上四次春晚后,他的知名度已经达到了顶峰。

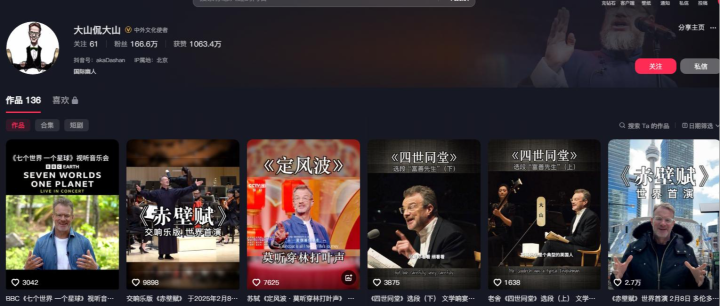

2015年的时候,他开始将中国文化和西方的文化进行结合,专门开办了一档名为《大山侃大山》的脱口秀节目。

这个节目在当时可以说是红极一时,给观众们带来了欢声笑语的同时,还让观众了解了更多关于外国的细节。

大山不单单在国内举办该节目,还将节目带到了国际舞台上,让其他国家都感受到中国深厚的文化底蕴。

从某个方面来讲,他算是个大功臣。

当然大山能够将中西文化结合并带出国门,其实是受到了冯巩的一些影响。

他与冯巩虽然不是师徒关系,但同属相声界,按辈分来讲,冯巩算是他的长辈。

当大山在相声界算是小有名气的时候,他发现这种传统文化的受众越来越少,能够去的舞台也寥寥无几。

一时间,大山陷入到了迷茫的境地,不知道未来的路到底应该怎么走。

冯巩的一句话给他指引了前行的方向,他认为人不能老是待在一个圈子里面,要勇于走出舒适圈。

这句话彻底点醒了大山,于他而言,相声圈已经算是舒适圈了,如果一直呆在里面不寻求变化,只会泯然于众人。

正是因为这番话,他选择离开中国,走向国际大舞台。

但这不代表着大山就要放弃相声,他依旧会讲,也会将这种传统文化以一种全新的方式在节目中呈现出来。

让传统文化重新展现出勃勃生机,从而能够走向全世界。

2019年,大山在海外的春晚表演中,还表演了一段单口相声,此后还在多个文化交流的场合中展示中国文化的魅力。

如今的大山已经是一名“中外文化使者”,一个外国人能够获得这项荣誉足以证明他对中国文化的喜爱。

现阶段的他依旧活跃在海外的舞台上,甚至还开创了全新的节目形式。

他将中国的古诗词和西方的交响乐相结合,将古诗词中的意境用音乐的方式呈现在观众的眼前。

能够让全世界的观众认识到中国文化的魅力,让越来越多的人喜欢上中国。

大山的近况

在今年的6月18日,由大山参演的纪录片《诗美成都》正在央视平台播出。

这档节目邀请了许多知名的诗人,音乐家参加,以中国的古诗词作为节目的内核。

在城市中寻找当年那些诗人们生活在蜀地的一些痕迹,去体验当时他们创作的心情和氛围。

探寻的诗人踪迹有李白,杜甫,薛涛,苏轼等人,他们曾经都来过蜀地,并留下一首首经典的诗词文化。

大山作为相声演员的身份受邀参加,在节目中从他的行为和谈吐就能感受到他更加成熟了。

或许这档节目也会给他带去一些灵感,让他能够融入到自己的节目中,为中国文化的传播再次添砖加瓦。

总的来说,这档节目是值得大家去观看的,用全新的方式将古诗词展现在观众面前,激发大家对文化的兴趣。

大山是值得令人敬佩的,身为一个外国人能够如此尽心尽力的在全世界去传播中国文化,称他一句先生也不为过。

从开始的独自一人来到中国,只是因为对中国文化产生了兴趣,到如今已经过去三十多年了,还活跃在文化传播的一线。

他的这份毅力和坚持值得大家向他学习,希望他以后能够继续将中国文化发扬光大。